My JST-245

| �@�䂪�Ƃ̓��{����JST-245D���͊���10�N�I��ł����A������ꂵ�ɂ��������Œ����ԃ��b�`�Ɏ�����Ȃ���i�Ɗ����Ă��܂��B �w������HF100W�C6m50W�ł������S�o���h�Ƃ�150W�ɒ������͂��Ă��܂��B JST-245H�͎n�߂���150W�@�Ƃ��Đ��Y����Ă���̂ŁA�����̃A�[�X�������肱�ݖh�~���ɔz������Ă��邻���ł����A������D�^�C�v�ő��͂ł����̂̓��b�L�[�ł����B |

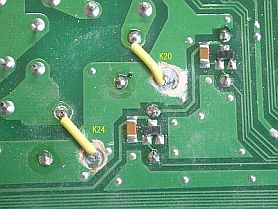

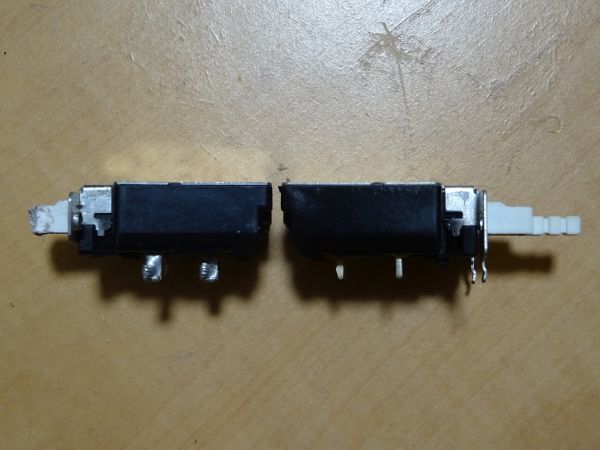

�@�@�@�@����O�̔�������PC/MIC�����ؑ֊� �@�@�@�@����O�̔�������PC/MIC�����ؑ֊� |

|

�A���e�i���q�����ɏ��߂ēd������ꂽ�Ƃ��X�s�[�J���畷������m�C�Y���������A�M������M���Ă݂��ŏ��̈�ۂ́u�Ȃ����x�������[�v��Ԃł��B S���[�^�͐U��Ȃ������ɐÂ������E�E �������Ȃ��畷������ł݂�ƁA���[�^���U��Ȃ��Ă����\�������Ă��邱�Ƃ�����܂����A���x���肵�Ă������l�ł͂���܂���B�@ �o�b�N�m�C�Y�����Ȃ�S���[�^�̐U�ꂪ�h�������A�����X�s�[�J���C�}�C�`�Ȃ̂ŁA���o�I�Ȋ��x������������̂ł��傤�B�@ ���� ��قNJO���m�C�Y�����Ȃ����łȂ��ƁAS���[�^���悭�U���Ƃ����ȊO�̌��ʂ͊����܂���B �ߗׂ̎R�x�ړ��Ǔ��̐M���ɂ�����Ȃ�ɑς��Ă���܂����A�M�������ۂɎ�M���Ă݂��CW�͒f�R�����₷���AAM���N���R���Ƒg�ݍ��킹�ăG�A�o���h���Ă��܂����A����قǗǂ������������Ɗ��S���Ă��܂���ACARS���m�[�G���[�Ńf�R�[�h�ł��܂��B NB�͎�M���ւ̉e�������Ȃ��ǍD�ł����A�m�C�Y�̎�ނɂ���Ă܂��������ʂȂ��Ƃ����ꍇ������܂��B |

|

���Ɏア�M������M����Ƃ��ɂ̓w�b�h�z��(�G���KDR-631C���ʐ^)���g���̂ł����A���̃w�b�h�z���͉��������荇�킸�ɕ������邽�߁A�u�M���������v���ǂ������ǂ�����܂��B JST-245�ł͐M���������яオ���ĕ������܂��̂ŁA��M�n�̑f�����ǂ��l�ł��B �莝���̑��̃��O���Ă݂��JST-245�̗l�ɂ͕����܂���B �ŋ߂̍����@�͎����Ă܂��E�E |

| ���M�t�@�C�i����150W�A�����l�����Ă���Ƃ������ƂȂ̂ŗ]�T������悤�ł��B �������Ɗ��ɐ�����ł��Ȃ��ł��B HALPSK��PSK31���^�p����Ƒ����IMD���\������܂����A���������|�[�g�ł́u�ǂ����ށv�������ŁA��͂�ꖡ�Ⴄ�����B |

| �_���ȓ_���������E�E ���̏����c�^�C�v�ł�RS-232C�����[�g�ŁA�����X�e�[�^�X������ɓ����܂���B �X�e�[�^�X���|�[�g��v�����Ă��ŐV���ł͂Ȃ��A�ȑO�ɔ������Ă���������đ����ė��܂��B�@�@�������b�g�Ƃ͂������[�J�[�炵����ʏo���ł��B �f�[�^���̂����������̂Ńn�����O�ɂȂ��Ǝ��g������[�h���E���Ă͂���܂����A���X�ςȕ\���ɂȂ�܂��B �̏ᔻ��A�C���ɂ��Ă͌�q�uCPU���������܂����v���������������B �m�b�`���ȑO�g���Ă������d�F��P���E�b�h�̃��O�ł̓m�b�`�̎��g�������M����}�����܂������A��͈������S�̂̃��x�����������Ă��܂��Ďg�p�ɑς��܂���B�@ �n���t�F�A�Ń��[�J�[���W�����Ă����Z�b�g�����l�ł����̂Ō̕s�ǂł͂Ȃ��悤�ł��B ���̌�A�m�b�`��H�̒����Ńm�b�`�[���͏\���ȂƂ���܂ʼn��P�ł��܂����B �C�Â����ɐG���Ă��܂����̂������������Ă����̂������ł����B �m�b�`�g�p���̎�M���x���ቺ�������O��菭�Ȃ߁A�����ǂ����G�ɂȂ�܂����B �����@�ɂ��Ă͌�q�u1���@�̃m�b�`�����܂����v���������������B ���X�_�C������]����S���[�^�ω����Ɏ�M�@�Ƀv�`�v�`�m�C�Y�����邱�Ƃ�����܂��B �u����A�����͓���Ȃ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�����A�O���̃P�[�u�������Ȃǂ̉e�������邩������܂��A���܂��ɓ�ł��B |

���쐫�ɂ��� JST-245�̑��쐫�ɂ��Ă͂��܂�]�����悭�Ȃ��l�ł��ˁB ���ЂƈقȂ�̂Ŏg���ɂ����Ƃ������Ƃ��悭������Ă��܂����A���Ђ̃��O���g������ŋ�������ˑR�Ⴄ���[�J�[�̋@����g���Γ��R�̗l�ɂ��v���܂��B �����ł͕��ʂɎg���Ă��܂��̂Ŗ{���ɑ��쐫�������̂��͔���܂��A����ȋ@�\���������̂��Ƃ��������͍��ł����X����܂��B �}�j���A���ɏ����ĂȂ��@�\���������肵�āE�E ���������߂�@�\�œ��ڂ���ĂȂ��A�܂��̓C�}�C�`�̍��� �@�E�N���X���[�h�̃X�v���b�g�^�p���ł��Ȃ� �@�@�@SSB�ŏo�Ă��鑊���CW�ŌĂԂ��Ƃ�����(�m���Ă���nj���ł����j �@�E�X�v���b�g���[�h���������ł��Ȃ��@ �@�@�@�ړ��\���ɑ��ăN���X���[�h�X�v���b�g�̎��O�d���݂����������� �@�E���[�^�[�i�I�i�d��-SWR-ALC-�R���v���b�V�����j�ؑւ����M�������ł��Ȃ� �@�@�@�d�M���[�h�ł͑��M��Ԃ̊Ď������ɂ��� �@�E�e���L�[�ł�MHz���͂����ł��Ȃ��̂Ŗ���s���I�h���͂��K�v �@�@�@�ǂ����Ȃ�kHz�ɂ��Ăق������� |

�i�r�s�|�Q�S�T�@�Q���@ �@JST-245H�����g���s���̃W�����N�Ƃ������Ƃœ��肵�܂����B ���C���_�C�����͕s���ł��������[�g����͐���ɑ���ł��A1���@���l�̉����ňꉞ����M�ł���̂Œv���I���ł͂Ȃ������ł��B �܂��̓��[�^���G���R�[�_���������Ƃ������ƂŌ������Ă݂܂������ω��Ȃ��B ����CPU�̓��o�͂�����ƁA�G���R�[�_�����Ƃʼn����������Ă���悤�ł��B |

�@�@�@�@�@�@�@�����Ⴄ�����œ������@ �@�@�@�@�@�@�@�����Ⴄ�����œ������@ |

| �������ɁA���܂��܃}�C�N��̃A�[�X�����O�����Ƃ���A���g�����X�L�������n�߂��̂ŁA�A�b�v�_�E���X�C�b�`�n��_������ƁA�_�E���������[�ɗ����Ă��܂��B ��H��ǂ��Ă������Ƃ���TX-RX���j�b�g���̃`�b�v�R���̃��[�N�Ɣ����A��֕��i�ƌ������܂����B�@�i��𗠕Ԃ��̂��ʓ|�Ȃ�ˁ[�j�B ������}�C�N��̃A�[�X���������Ƃ��덡�x�̓A�b�v���ɃX�L�������n�߂܂����B �}�C�N��𗠕Ԃ��Ă݂�ƁA�A�b�v�M�����C���Ɍ�t�����������`�b�v���i������܂��B ������폜�����烁�C���_�C���������삷��悤�ɂȂ�܂����B ���g�����X�L��������̂��~�߂悤�ƑΏǗÖ@�������炵���A�A�b�v�E�_�E�����{�^���������ꂽ��ԂƓ����ɂȂ��Ă�������p�Ń��C���_�C�����������Ȃ������Ƃ������Ƃł����B ���C���_�C�����������o�����̂ŁA�A���e�i���Ȃ��Ŏ��ۂ̐M������M���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B �M�����������Ă��܂������A245D���S�̐U�ꂪ�����A���X��M�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B ��M�ł����͒@���ƒ���̂ŁA�ǂ����ŐڐG�s�ǂ������Ă���炵���̂ƁAS���[�^�Ɋւ��Ă͍Ē������K�v�ł����B ��M�ł��Ă��鎞��SG��M�������Ċ��x�̊m�F���s���܂����B AGC���������Ă���S���[�^�ݒ�Ɨ����Œǂ����݂��K�v�ł������A���ۂ̐M������M���Ă݂������ł�245D�Ɠ����܂Œ����ł��AFM�Z���^�[���[�^�w�����m�F���Ăn�j�Ƃ��܂����B ��M�ł��Ȃ��Ȃ錻�ۂ́AHF/6m���ɋN����̂�IF�����Ɩڐ������܂����B |

| �ŏ��A���e�i�ؑփ��j�b�g���^���܂������A�@���Ă��݊��ňႤ�݂����ł��B ATU�t�߂�@���ƁA������̂ق����A���q���ł���ATU��HF�݂̂Ȃ̂ŐU�������̉ӏ��֓`����Ă���͂��ł��B ����TX-RX���j�b�g��@���ƁA���\����������܂��B ���j�b�g���̂���������@���Ă��邤���ɁA9MHz�t�B���^�i�ۈ�)�t�߂����ɋ����������܂����B �����ŁA�܂��ʓ|��TX-RX�j�b�g���Ԃ����s���ăt�B���^�t�߂�����ƁE�E |

| �Ȃ�ƕW���t���̂͂���9MHzSSB�t�B���^�̑��S�{���Q�{���͂t������Ă��܂���B�@�t�B���^����x�O���Ė߂����l�Ɍ����܂��B ���M�d�͍͂w���O����120�`130W�A�莝���̑����ł����l�ł����B �o�͂��グ������ɂ��]�T������܂����̂�150W�iCW�j�ɐݒ�ł��܂����B |

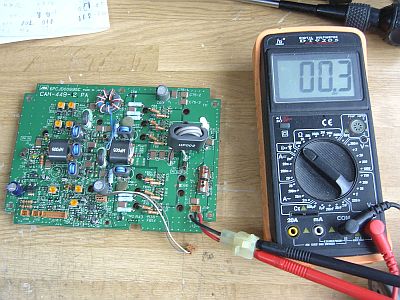

| �ݒ��A�{�̏o�̓��[�^�̎w����200W�߂��������Ă��܂��B ���C���C�A����ȂƂ�������������̂����E�E�@�Ƃ������ƂŎw���l�������B�@ ���łɈړ��ǂɓ]�p����ꍇ�ɔ�����50W�ݒ������Ă݂܂����B ���̎ʐ^�ł͌���ł����o���܂݉E�����ς�(�Ԗ��)��50W�A���[�^�[������Ɏw�����Ă��܂��B ���g���͂قڍ����Ă��܂��̂ŁA�����͌���Ƃ��܂����B |

ROM���Q�S�TD�ɈڐA����ƃ����[�g�n�����P����̂��H 245H��RS-232C�����[�g�̓}�j���A���ǂ���ɂ����Ɠ����Ă��܂��̂ŁA245H��ROM��245D�ɓ���Ă݂܂��������P���܂���ł����B �Ǐ�l���Đ���CPU�s�ǂ̉\���������ƌ��������܂����B ���̌�̏C���ɂ��Ă͉��L�uCPU���������܂����v���������������B |

CW�t�B���^��lj����܂����B 6m�̍��ݕ��ł�455kHz1�{�����Ώ\�������ARTTY�^�p�������500Hz�̃t�B���^�Ƃ��܂����B�@ ���ꂽ�t�B���^��CFL-232�ł͂Ȃ�YG-455C-1�y�P���E�b�h�z�ł��B�@ �l�b�g�������ɗ��҂͓���NDK��YF455DQ�Ƃ��������������Ẵg���C�ł������A���̂Ƃ���ł͖��Ȃ��g���Ă��܂��B |

|

SWR�w���ɕs�(�U���)�����܂����B SWR���o��H�͐���ɓ��삵�Ă���l�q�ŁA�i�s����˂Ƃ�����Ȃ�ɓd�����łĂ��܂��B �i�s���̃A�i���O�|�[�g�܂œd�������Ă��āA���ˑ��d�����O�ɂ��Ă�SWR�\�����U���܂��̂Ő���IC(CPU)�A�i���O�|�[�g�̕s�ǂƌ��������܂����B SWR�w���s�ǂ̓���ATU�ւ̉e���ł����A��H��A�`�s�t��SWR�͕ʌo�H�œǂݎ��A���䂵�Ă���̂Ń`���[�j���O����͐���ɍs���Ă���悤�ł��B ����14��18MHz�тŃ_�~�[���[�h���Ȃ���150W�L���������o����SWR�x�����_�ł��܂��B100W���Ƒ��v�ł����A���̃o���h�ł͖��Ȃ��̂Ō��o��H�̓�����������܂���B �A���[�����o���x��������ƃ`���[�j���O���x���������Ă��܂��̂Ǝ��p����͂Ȃ��̂ł��̂܂܂Ƃ��܂����B�@ �iPo���[�^��U��C���ɒ�������Ό�����OK�ɂ͂Ȃ�܂��B�j ���ۂ̃A���e�i�Ɍq���Ƃǂ��Ȃ邩�ł����A�����Ȃ��̂Ŋm�F�ł��܂���B SWR���[�^�̏C���ɂ��Ă͉��L�uCPU���������܂����v���������������B ���ɓ���ł��Ȃ����i������܂��̂ʼn����܂Ŏg���邩����܂��A50W�ɓ�����������TSS�̕ۏؔF�肪���܂����̂ňړ��p�Ɏg���Ȃ���A�ړ����Ȃ��ǂ̃o�b�N�A�b�v�Ɏg�p���܂��B ��������������2008.3.9�@�ŏI�X�V'09.01.29 |

�i�r�s�|�Q�S�T���Ċ��x�����H JST-245�͊��x�������Ƃ����L�����������܂��B �����ł�JST-245�w�������͓�����ۂ��������o��������܂��̂ŁA�ȒP�ł����ȑO�̃��C���@������FT736(50MHz���j�b�g���j��6m�o���h�Ŕ�r���Ă݂܂����B �����̇@��JST-245D�A�A��JST-245H�A�B��FT-736�ŁAJST-245��RF�A���v���I���ATONE(��M�����j�͒ʏ�g���Ă��郍�[�������ς��ʒu�ɂ��Ă��܂��B �@S/N10dB���x�@�@�@�@ �@�@�|�P�R�@�@�@dBu �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�|�P�Q�D�T�@dBu �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@�|�P�R�@�@�@dBu �@S9�@�̓��̓��x���@�@�@�@�Q�W�@�@�@�@dBu �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�Q�V�@�@�@�@dBu �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@�Q�W�@�@�@�@dBu �@S9�@��S/N�@�@�@�@ �@�@�@�R�P�D�T�@�@dB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�R�Q�@�@�@�@dB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@�Q�V�@�@�@�@dB �@S5�@�̓��̓��x���@�@�@�@�P�U�@�@�@�@dBu �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@�P�Q�@�@�@�@dBu �@S5�@��S/N�@�@�@�@ �@�@�@�R�O�D�T�@�@dB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@�Q�V�@�@�@�@dB �@S/N10dB���̃I�[�f�B�I�o�́iS9�̂Ƃ���0dB�Ƃ����ꍇ�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�|�Q�O�D�T�@dB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@�|�P�WdB�@dB �ʏ�dBu(dB��)�\���̏ꍇ�͊J���[�l�A��V�\���͏I�[�l�Ŏ������̂ŁA���̑O��Ō������܂��B�@ �I�[�l�́A�������̓��x���ł��J���[�l�Ɣ�ׂĐ��l�������ɂȂ�܂��B ����S/N�邽�߂̓��͂��������ق��������x�Ƃ������Ƃł��̂ŁA���ۂ͓����Ȃ̂ł����A�I�[�l�\���̂ق���2�{�ǂ��u�����v�܂��B ���̑���l��dBu�ł��̂ŊJ���[�l�ł��B ���ʂ��猩���2���JST-245��S/N10dB���x�͎d�l�l�i-10dBu)�@���Ă��āAFT-736���I�[�l�Ɋ��Z�����0.11uV�ƂȂ�A�d�l�l�i0.12uV)���Ă��܂��B 2�@��͂��ꂼ��̎d�l�l�����AS/N10dB���x�͂قړ����ł��邱�Ƃ�����܂��B �e�@��̎��͂����邱�ƂȂ���A�J�^���O���l�̓��[�J�[�ɂ���čŗ�(����)�l�A�W���l�A�ň�(�ۏj�l�̏ꍇ������܂��̂Ő��������ł͎��Ԃ͔���Ȃ��ł��ˁB S9�̏��v���͂����Ă����҂قړ����ł��B S/N�ɂ��Ă�JST-245�����|�I�ɗǂ����Ƃ�����܂��B �Ƃ����S5���x�������JST-245��4dBu�Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B ���}�͓��͑�S�̃O���t�ł���FT-736�͒���͈悩��U��n�߁AJST-245�͒���͈�ŗ����オ�肪�x�����Ƃ��悭����܂��B �����JST-245��S/N10dB���̏o�͉������x����FT-736�ɔ�ׂ�3dB�߂����������Ƃ�����܂����B JST-245�̎�M�@�̓������܂Ƃ߂�� �u��M���E�t�߂ʼn����������A�ア�M����S���[�^�̐U�ꂪ�����A�S�ʂɃm�C�Y�����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �u�����������̂̓{���E����������Ηǂ����A�m�C�Y�����Ȃ��̂�S���[�^���U��Ȃ������ĕ������Ă��邩��\���v�Ǝv�����A�u�����x�Ȏ�M�@�̓m�C�Y�����\��������S���[�^���i�C�ǂ��U�����̂��v�Ǝv�����ŕ]�����قȂ�悤�Ɏv���܂��B �ȑO����JST-245D�ɃQ�C��6dB�قǂ̃v���A���v��ڑ����ĉ^�p���Ă��܂������AS�����[�^�[�ǂ݂��Ă��ǂ����x�ɐU��Ă���܂����J��S���U��܂���B ���͑�S�̃O���t���v���b�g���Ă݂ĉ��߂Ĕ[����������ł��B *�v���A���v�}���ɂ��S/N 10dB���x�͑���덷���x�̕ϓ��A����͎��̉������x�����A�b�v�A�����͎��̖O�a�����^�p�Ŗ�肠��܂���ł����B �J��S���U��Ȃ����x�̃Q�C���ƌ����̂��c�{�̂悤�Ɏv���܂��B  ��������������2008.6.16 |

�Q���@���܂��C�����܂��� �@�ȑO�ɉ����M�ł��Ȃ��Ȃ��Ă������R��������Ǐ������̂ł����A�u���X���M�ł���v�ɕς��Ă��܂����B ���̂����������ƕ����Ă�������A�قƂ�Ǒ��M�ł��Ȃ��Ȃ��������łȂ���M�܂Ŋ��x�s�ǂɂȂ��Ă��܂��܂����B�@ �������킩���Ă݂�u�Ȃ��`�v�Ȃ�ł����ǁA�ꌩ�d�ǂł��B ���m�F���悤��TX/RX��P�̂œ��삳���Ȃ���ʂ̎�M�@��6m�����j�^�[���AAM���[�h�𑗐M����ƁA�ア�ł������ϒ��L����������M�ł��܂��B SSB�ł͉����o�Ă��܂���̂Ńo�����W�t�߂Ɍ̏Ⴊ���邱�Ƃ��������܂����B �����̏Ǐ�ǂ���A���܂�SSB���܂Ƃ��ɏo�Ă��邱�Ƃ�����܂��B �o���Ƃ����Ă����M�o�͂�6m��100mW���o�Ă��܂���B SSB���o�ė������Ƀo���h���ւ���ƁA���̃o���h�قǏo�͂��������Ȃ�܂��B �p�^�[������ď������e�ʂŌ������Ă��銴���ł��B ��M���x�����̃o���h�قLj����āA���ʂŃo���h�ɊW���镔���ɕʂ̌̏Ⴊ�����Ă��邱�Ƃ������Ă��܂����B ������2�ӏ��̃g���u���Ƃ́E�E �܂��o�����W�t�߂���C�������݂܂����B �I�[�f�B�I�A���v�P�`�}�C�N�{���E���`�I�[�f�B�I�A���v�Q�`�o�����W�̌n���ł��B �M����ǂ��Ă݂�ƃo�����W������̃e�X�g�|�C���g�iTP)�ɐM�������Ă��܂���B �I�[�f�B�I�A���v�Q�̂͂��̏o�͂ɂ͋��܂�����֘A���镔�i�͐��ł��B ��𗠕Ԃ��Č��܂������A�p�^�[�����V���N�Ȃǂ������Ēǂ��܂���̂ŕt�߂̂���炵���`�b�v���i�ƃW�����p�[���̓��ʎ����A��R�l�m�F�E�E�E����ُ�Ȃ��B �O�̂��߃I�[�f�B�I�A���v�Ǝ��ӂ̃`�b�v���i�A�X���[�z�[���ɂ͂R�e�ĂĂ����܂��������ς�܂���A��蒼���ł��B �I�[�f�B�I�A���v1,2�͎���1��IC�ł��B ������x�I�[�f�B�I�A���v2�̂͂��̏o�͂ɃI�V���ĂȂ���}�C�N�{���E�����܂킵�Ă݂�ƁA�}�C�N����̉����͉����͏�ɏo���܂܂ŕω����܂���B �I�[�f�B�I�A���v�P�̂͂��̏o�͂�����Əo�Ă��܂���B�@�o�Ȃ����̂�2�̏o�͂ɏo�邱�Ƃ͂���܂����ˁB�@ ��H�}�̃s���Ԃ��������Ă������Ƃ��A�����Ŕ����B�@JRC(���K)�o�L!���_(--;) �Č������������Ƃ������Ă����܂łłP���������Ă��܂��܂����B �ƂȂ�ƁA���܂Ō��Ă����|�C���g�̓I�[�f�B�I�A���v�P�̏o�͂ł��B ���̌�̊ώ@�ŃI�[�f�B�I�A���v�Q�ɐM���������TP�ɐM�������邱�Ƃ�����܂����̂ŁA�I�[�f�B�I�A���v1����2�̊Ԃɖ�肪���肻���ł��B ���̊Ԃ��ă}�C�N�{���E���ւ̉��������ł��B �R�l�N�^�̏��Ŋm�F����ƁA�I�[�f�B�I�A���v1�̏o�͂������ǂĂȂ����Ƃ�����A���Ǒ���p�l�����ɂ���}�C�N�{���E���̃R�l�N�^���u�͂��Ɂv�ɂ�ł������Ƃ������������悤�ł��B ���̃R�l�N�^��G�����Ƃ��ɁA�������܂ʼn������߂��C���������x�ł��B ���̌㌻�ۂ͏o�Ă��܂���̂ŁA�{���E�����̊���͂R�e�ĂďI���Ƃ��܂����B ���͑���s�ǂ̏C���ł��B ���ʂŃo���h�ɊW����Ƃ���ł�������g��������IF�͏��O�ł��܂��B TX/RX���j�b�g�̏o�͂���уA���e�i���͒[�q�ŏǏo�Ă��܂��̂ł��Ȃ�i���܂����B �o���h���̃o���h�p�X�t�B���^�ƃv���A���v���͂̊Ԃ�TP��G��ƁA���Ȃ�m�C�Y���������܂����A�A���e�i���͂ɐG���Ă��m�C�Y�͂قƂ�Ǒ傫���Ȃ�܂��A�Ⴂ�o���h�ɍs���قǃm�C�Y�͏������Ȃ�܂��B �ǂ������̂�����̂悤�ł��B�@�p�^�[������Ă���̂��Ȃ��H �A���e�i����SG���Ȃ��A�o���h�p�X�̏o���Ō����40MHz�t�߂Ƀs�[�N������㉺�Ƃ������Ă��������������܂��B �o���h���ւ��Ă��������ς�܂��A�s�[�N������Ƃ������Ƃ̓p�^�[����ł͂Ȃ��o���h�p�X���j�b�g����ւ���ĂȂ��炵���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����B �o���h�p�X���ւ���_�C�I�[�h�X�C�b�`���h���C�u���Ă���IC�̓��o�ׂ͂Ă��ω����Ă��܂���B�@�@����CPU��I/F��IC�ł���ꂽ���ƐS�z�ɂȂ�܂��B �p�l��������CPU������܂����A�J����O��CPU���Z�b�g�E�E�E�E�����Ă��܂��܂����B ���̑���͕��ʂɂł��Ă��܂����̂�CPU�g���u���Ƃ͍l���܂���ł����B ���łɁA�o���h�p�X�̓������A�}�`���A�o���h���S�Ɏ�������Ȃ����ďI���ł��B CPU���R�P�������͔���܂��A�����Ă�������̏��ԂɂȂ����̂Ńo�b�N�A�b�v�d�r(3V���`�E���{�^���d�r)����|�����Ă���ʂ����v�����܂���B �O�����d�r�𑪂��Ă݂��Ƃ���3V���茴���ł͂Ȃ��l�ł��B �m��Ȃ������ɂǂ�����G���Ă��܂����̂�������܂��ǏČ��ł��܂���B �J�������łȂ̂ňꉞ�V�����d�r�Ɍ����A���Z�b�g���ďI���Ƃ��܂����B �����2���@�����A�ł��B�@�C�����Ȃ��ōς�ŏ����������`�B �����萅���̎��g�������킹�Ȃ����܂����B �A���e�i���Ȃ��Ŏ�M����ƁA�S�ʂɂ�⍂�����g���\���ɂ��킹���Ƃ��ɐ���ȉ����Ŏ�M�ł��܂��̂œ������g�����Ⴂ�悤�ł��B �J�E���^�ő��肵���Ƃ���-45Hz�ł����B�J�E���^�͖��Z���ł����������10MHz�̕W���d�g����M����ƃs�b�^�������Ă��܂��̂ŐM�p���Ă悳�����ł��B �����̓g���}�������ł����A���ꂪ�ɂ߂ăV�r�A�ŁA�������G��Ɛ��S�g�������Ă��܂��܂��B �Ȃ�Ƃ����킹���݂܂������ێ��ł���̂��S�z�ł͂���܂��B ��������������2008.11.8 |

�Q���@�Ɏ��샂�j�^���j�b�g�����܂��� �i���j�b�g�̉�H�Ȃǂ͕ʍ��Ɍf�ځj���������N���b�N �@���M���Ɏ����̉��������j�^�[���ł��Ȃ��Ă���M����ɂ͎x��Ȃ��̂ł����A1���@�ɂ͏��߂��瑕�����Ă��āA�C�Â��Ă݂����ON�ɂ��Ďg���Ă��܂��B PC���特����ڑ����đ��M���鎞�A���e����ΊԈ���������A�i�E���X���Ă�����܂����A�^������ɂ������̉����^���̂ōD�s���ł��B �w�b�h�z�����g���Ă���Ƃ��ɁA���������傫���Ȃ�̂��h���܂��B ���݂ł̓��j�^���j�b�g�I�v�V����CMF-144�͂܂�����s�\�ŁA�g���Ă����o�����WSN16913P�����荢��ł��̂Ńf�b�h�R�s�[���ł��Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��B �����œ���\�ȕ��i�ōĐv�E���삵�ē��ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B JST-245�Ɛڑ����邽�߂̃R�l�N�^�A�P�[�u���ȊO�̓T�g�[�d�C�ł����B�ł��܂����A��p�R�l�N�^�͐��Y�I�����߂��悤�ł��B ���j�b�g�̋@�\�͋ǔ��O�t���̃V���O���X�[�p�[SSB/AM��M�@�ŁA������H��455kHz�Z���~�b�N�t�B���^���P�����Ƃ����ȒP�Ȃ��̂ł��B �}�C�N��H�̉��������j�^��H�ɒP���ɖ߂����@�������Č����������ʁACMF-144�Ɠ�����IF�M�������邱�Ƃʼn�肱�ݓ��ُ̈������̂ł͂͂Ȃ����ƍl���A�����̍\���ɗ��������܂����B CMF-144��AM���g�͊ȈՌ`�Ƃ͂����������g�̂���S/N���ǂ��A���ϒ����͉����قƂ�Ǖ������Ȃ����Ƃ�������SSB���Ă��銴���ɕ������܂��B ������샆�j�b�g�̓_�C�I�[�h���g�ɂ��܂����̂�AM�炵���V���[�Ƃ����m�C�Y���������Ēቹ����o�Ă���̂Łu�����ɂ�AM�v�Ƃ����������܂��B ���肪�����Ă��鉹�͑�T���̉����Ǝv���܂��̂ŁA����͂���ŗǂ������ł��B �����̑��M�������������邩�ǂ����͂�����Ƃ������Ȃ̂ł����A�^�p��͌��\�g�����肪�ǂ��Ȃ�̂����߂Ď�����������ł��B ��������������2008.11.20 |

CPU���������܂��� �@1���@��RS-232C�X�e�[�^�X�f�[�^���s���ł��B ����ȓ�������Ă���2���@�̂q�n�l�ł������Ǐ�ŁA��H�\���Ȃǂ������������ʁACPU�s�ǂ̉\�����ł������Ɣ��f���܂����B 2���@��SWR�\�����s���ł��B CPU�̓��̓s���܂ł͔��˔g�ɑ�������d�������Ă��܂��B ���̑��̐i�s�g�ɑ�������d���Ȃǂ̃A�i���O�M���̕\����A�a�v�b�ȂǃA�i���O�d���ɂ�鐧��͓��삵�Ă��܂��̂Ŕ��˔g�d���ǂݍ��݃|�[�g�������̏�ƍl�����܂��B �s������̂��߂ɂ�2��Ƃ�CPU�������K�v�Ƃ������f�ɂȂ�܂������ACPU�iNEC��uPD78213GC-AB8�j�͊��ɔ̔��X�̍L��������p�������Ă��܂��B �K�����Y�����i���������ЂŌl������ɂ��Ă�����Ђ�������A�Q���肷�邱�Ƃ��o���܂����B ���i�͓���ł����̂ł����AQFP�Ƃ���14mm�p�̂S����0.8mm�s�b�`��16�s���Â����o�Ă���IC�̂��ߊ����IC���O����Ƃ����̓��ɂȂ�܂����B ���f����ɊԈ���ĂȂ��Ƃ������M������AIC�̑�������ĊO����̂ł����E�E�E�@�@����̍Ďg�p���l���ăL���C�ɊO�������Ƃ���ł��B |

| QFP�̊O�������l�b�g��T���Ă����Ƃ��� Chip Quik SMD1�Ƃ����̂������܂����B 60���ȉ��ŗn�������ȍ���(�E���j�A���˓������p�y�[�X�g�A���|�p�p�b�h�������Ă��ĂV�`�W�͊O����Ə����Ă���܂��B ���[�J�[�T�C�g���ƌ��ݑ���$16+����$14('20.10����)�ōw���ł���悤�ł��B ����,����Ăč����Ŕ������̂Ŕ{���炢������܂����B�i�s T) |

CPU���j�b�g�̓t�����g�p�l�������̃f�B�X�v���C�̉��Ƀ}�E���g����Ă��܂��B �R�l�N�^����R�h�����Ă��܂��̂ŁA�n�[�l�X�̑O��W�ƃX�^�C��������Ȃ��悤�ɊO���Ă��牡�֔����܂��B�@ ���̎ʐ^��O�͊O����CPU���j�b�g�ō��[�ɂ̓o�b�N�A�b�v�d�r���O�����d�r�z���_�[��ROM�������܂��B  |

| �E�ʐ^��CPU���j�b�g��CPU(������IC�j�t�߂ł��B �����̐����ȊO�͎��ӂɗ]�T������܂��B �������O���ă}�X�L���O�e�[�v��CPU�����ی삵�Ă����Ƃɂ�����܂��B �܂�Chip Quik SMD1�̃y�[�X�g��QFP�̑��ɏ��ʂÂh�z���A���Ƀn���_�S�e�œ��ꍇ�������̃n���_�ɓ���܂���悤�ɍڂ��Ă����܂��B |

|

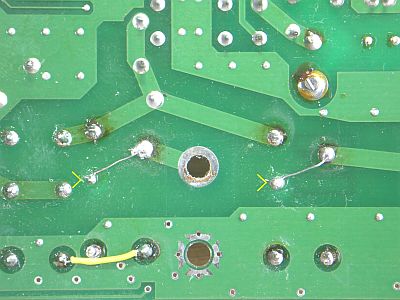

| ���̎g���Ă���R�e��15W�ł����A4���̑��ɓ��ꍇ�����ڂ��A�R�e��2���Ȃł��Ƃ���Ńs���o�C�X�ɕt�����j�œ˕t������A�������Ȃ��O��܂����B �O������A�p�^�[�������u����v�ɂ��ꂢ�ɂ���̂��|�C���g�ł��B �c���������͕ґg���i�\�_�[�E�C�b�N�j�Ŏ�菜���Ă���A���R�[���������Ȗ_�ŎC���ăy�[�X�g���ӂ����܂��B �ʐ^�͐��|�ς̏�Ԃł��B |

|

| �p�^�[�����L���C�ɕ���ɂȂ��Ă���A�V����IC���ڂ��ăn���_�t�����邾���ł��B �ʒu�����킹�ĉ��ӏ�����Ƀn���_�t�����ČŒ肵�܂��B ���̑��ɗׂƃu���b�W���邭�炢�Ƀn���_�t�����Ă����܂��B �]���ȃn���_��ґg���Ŏ�菜���A�O�̂��߃n���_���t���ĂȂ��R�e��őS���̑����������܂����B �A���R�[���Ȗ_�Ő��|���ďI���ł��B |

|

CPU�����������̂őS�@�\���`�F�b�N���A1�E2���@�Ƃ��S�@�\�̓�����m�F�ł��܂����B ����Ŋ�����Ԃɕ��A�ł��B ���������x��͂Ȃ��������̂́A�C�ɂȂ��Ă����Ǐ����ł����̂Ńz�b�Ƃ��Ă��܂��B �ʓ|�ȍ�Ƃ�CPU���j�b�g�ɂ��ǂ蒅�����ƂƁA��ʂɎh�����Ă���R�l�N�^�̎��O���E�����������Ǝv���܂��B �n�E�W���O�ɃR�l�N�^�ԍ������܂����A�d���ɕȂ��t���Ă��܂��̂ő}���ԈႦ�邱�Ƃ͂Ȃ������ł��B ���ۂ̍�Ƃł͓����̂ŁA��O�ɂȂ��Ă���n�[�l�X���珇�Ɏ��e�[�v�Ŕԍ������Ȃ���O���Ă����A�n�[�l�X�̏d�Ȃ�W�������ł���悤�ɍ�Ƃ��܂����B ��ƒ��ɒZ���Ȃǂ��ĉ������Ȃ��悤�ɁA�o�b�N�A�b�v�d�r�͊O���Ă��܂��B �]���ă��[�U�[�ݒ�ƃ`�����l���f�[�^�����ł��܂����畜�����Ȃ��Ă͂����܂��A��������\�ʓ|�ȍ�Ƃł��B �����Tere Term�̃}�N���Ƀ��[�U�[�ݒ�ƃ������f�[�^���L�q���Ă�����JST-245��RS-232C�ɗ������ނ��Ƃʼn������܂����B ���ɂP���@�̓f�X�N�g�b�vPC��RS-232C�łȂ����Ă���̂ŁATCP/IP<>RS-232C�ϊ��\�t�g�𑖂点�Ă������ƂŃm�[�gPC���������LAN�o�R�ł��f�[�^�̗������݂��ł��A�����ւ�֗��ł����B ���܂ł̓X�e�[�^�X���s���ł�������RS-232C�̗��p��^���ɍl���ĂȂ������̂ł����A���̎�͂��낢��֗��Ɏg�������ł��B 2���S�������ݒ�ɂł��܂��̂Ŏg�����肪�ƂĂ��ǂ��Ȃ�܂����B �ȉ��͍��������`�����l���f�[�^�ݒ�}�N���ł��B �f�[�^����ׂ������̊ȒP�Ȃ��̂ŁA�t���[��������Ă��܂���̂œK���Ƀ|�[�Y�����Ă��܂��B�@�\�L�x�ȃ}�N���Ȃ̂ł����ƃX�}�[�g�ȑg�ݕ�������Ǝv���܂��B �i[IP address]�F[Port]�͋L�q����ꏊ�������܂��B�`�����l���f�[�^�͈��ł��B�j |

| ; Open Tera Term connect '[IP address]:[Port]' ;Antenna ANT1='1' ANT2='2' ANT3='3' ;Band width WIDE='0' INTR='1' NARR='2' ;Mode AFSK='0' CW='1' USB='2' LSB='3' AM='4' FM='5' ;AGC SLOW='0' FAST='1' OFF='2' ;Set Remote mode send 'H1'#13 ; Send Channel memory data....... send 'K001' ANT1 NARR CW '50037000' FAST #13 send 'K002' ANT2 INTR USB '14150000' SLOW #13 send 'K003' ANT3 WIDE AM '01242000' SLOW #13 pause 1 ;��JST-245��CPU���x���̂Ŏ�藎�Ƃ���Ƀ|�[�Y��}�� �@�@�@�E �@�@�@�E �@�@�r���ȗ� �@�@�@�E �@�@�@�E send 'K200' ANT1 NARR CW '50075000' FAST #13 pause 1 ;Set Local mode send 'H0'#13 pause 1 disconnect closett end |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������2010.09.15

�P���@�p���[�o���̃g���u�������E�E�Q���@�Ɠ����H �@�O��܂ł͉������Ȃ������Ă����̂ł����A������Ƀp���[���o�Ȃ��Ǐo�܂����B FM���[�h��Po�c�}�~���ő�ɂ���Ǝ�p���[���[�^�[���U�����x�ł��B �p���[���o�Ȃ��ȊO�͐���ɑ�����ł��Ă��āA��M���x�̒ቺ���A�������Ƃ��Ă��C�Â��قǑ傫���͂���܂���B�@ �ȑO����N�ɐ�����x�ł������M�p���[���o�Ȃ��Ȃ錻�ۂ�����A�d���I���I�t�Ƃ��o���h�ؑւ��J��Ԃ��ƕ������Ă����̂Ń����[�̐ڐG�s�ǂ��^���Ă��܂����B �Ƃ��낪����͂����̕��@�ł͕������܂���B 2���@��CPU���R�P�ē��l�̏Ǐ�ɂȂ������Ƃ��v���o���� �@�@�@�@CPU���Z�b�g�����s�����Ƃ��땜�����܂����B CPU����ɉ�������ł���悤�ł��B 2���@�����Ă���ROM��2���@�Ɠ����o�[�W�����Ɋ����Ă��܂��̂ŁA���̉e�������邩������܂��A�ǂ������i�̌o���ω����e�����Ă���̂�������܂���B ���̂Ƃ���H�ɂ����N���Ȃ��̂ƁA�ΏǗÖ@�͔������̂ŁA���ʂ��̂܂g���܂��B ���i�̌o���ω����W���Ă���Ȃ�A����p�x���オ��ł��傤�ˁB |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������2009.01.31

�P���@�̃m�b�`�����܂��� �@���̃z�[���y�[�W�������̕�����m�b�`�̎��g�����͂���C���Œ����������Ƃ������[�����܂����B ���܂ŐG�������Ƃ��������������ł����̂ŋC�ɂȂ���1���@��2���@���ׂĂ݂�ƁA2���@�ł�S9�̐M�����m�b�`��S���U��Ȃ��Ƃ���܂ʼn�����̂ł����A1���@�ł͉����肫��܂���B �m�b�`�c�}�~�̃Z���^�ł̎��g������������Ă��܂��B ��������Ă��邾���Ȃ̂Ō̏�͖������������Œ��邾�낤�Ɛ��肵�Ē������Ă݂邱�Ƃ��܂����B ���[�J�[�̒����ڕW�l������܂���̂Ŏ��ȗ��ł��B ���K�v�ȑ���� �@�M�����Ƃ��ă��x����0dBu���x�܂ōi��Ď��g��������ȐM�����K�v�ł��̂�SG �@���g�p���܂��B �@�m�b�`���ʂ̓I�[�f�B�̃r�[�g�M���̃��x�������邱�Ƃɂ��ăI�[�f�B�I�X�y�A�i��p �@�ӂ��܂����B �@���x�����[�^��I�V���ł̓m�b�`���������Ƃ��Ƀr�[�g���ƃm�C�Y����ʂ��ɂ����̂ł� �@���X�y�A�i�Ȃ��ڗđR�ł��B �@�I�[�f�B�I�X�y�A�i��PC��WaveSpectra�Ƃ����\�t�g���C���X�g�[���������̂ł��B �@���W�ł͗L���ȃ\�t�g�Ƃ̂��ƂŁA�����������\�t�g���t���[�E�G�A�Ŏg�p�ł���Ƃ��� �@�̂͑�ς��肪�������Ƃł��B ���m�b�`���g������ �@�P�@SG��C�ӂ̎��g���i�����50.200MHz�j�A���x���͉���10dB��EMF�ɐݒ�B �@�Q�@��M���g����USB���[�h��SG-�P��Hz�ɐݒ肷��B �@�R�@PC�̃X�y�A�i���N�����ARX�̃{���E���Ńr�[�g�����c�܂Ȃ��͈͂ɒ�������B �@�S�@�m�b�`���I���ɂ��ăm�b�`���ł������Ƃ���Ƀm�b�`�c�}�~������B(����m�F�j �@�T�@��M���g����SG-�R��Hz�ɐݒ肷��B �@�U�@�X�y�A�i��3kHz�̃r�[�g���m�F���m�b�`���������Ƃ��m�F����B �@�V�@��M���g����SG�|�R�O�OHz�ɐݒ肷��B �@�W�@�X�y�A�i��300Hz�̃r�[�g���m�F���m�b�`���������Ƃ��m�F����B �@�X�@6�`9���̊m�F�Œ����͈͂ɓ����Ă��Ȃ������Ă���ꍇ��T57�Œ�������B �@�@�@�s�[�N�������̂ŁA�m�b�`�c�}�~�ʒu�Ǝ��g�����m�F���Ȃ��班�������������ƁB �@�@�@����̒����ł͊p�x�ɂ���10�x�ȓ��i�������悤�ȁE�E�E�j �@������SSB���[�h�PkHz�m�b�`�̈ʒu�͂P�����炢�ɂȂ�A300�`3kHz���c�}�~�͈̔� �ɓ����Ă��邱�Ƃ��m�F���܂����B ���m�b�`NULL���� �@�P�@��M���g����SG-1kHz�ɐݒ肷��B �@�Q�@�m�b�`�c�}�~�����ł��}���ł���Ƃ���ɃZ�b�g����B �@�@�@�ł��邾�������ɍ��킹�邱�ƁB �@�@�@2���@�ł̓m�b�`��S9�̐M����S���[�^���U��Ȃ��Ȃ�܂ʼn����������A1���@�� �@�@�@S1�̖ڐ���܂ł���������Ȃ��̂�RV9�����邱�Ƃɂ����B �@�R�@�m�b�`�c�}�~�̒����ƃm�b�`�I���I�t���J��Ԃ��Ȃ���ASG�̃��x���������Ă����B �@�@�@AGC�������Ă���ƃm�b�`����������Ȃ�߁A�ω�������ł���͈͂�SG�� �@�@�@�x���͏������ق����ǂ��B�@ �@�@�@�����[�g�[�q����AGC�I�t���ݒ�ł��邪�ʓ|�Ȃ̂ŏȗ�(^^; �@�S�@�m�b�`���ʂ��s�����Ă���ꍇ��RV9�ōł��m�b�`���[���Ȃ�Ƃ���ɒ�������B �@�@�@RV9�͘A�����ĉ���Ă��܂����A��R�l���W�����v����t�߂ōł��m�b�`�[���Ȃ� �@�@�@�̂Ńs�[�N�����߂�ƒ������ƂĂ��N���`�J���B�@ �@�@�@-45dB���x�܂ōs��������������̂ŁA-40dB���x��ڕW�ɂ���Δ�r �@�@�@�I���킹�₷���B �@������A�m�b�`�I���Ńr�[�g���i�I�[�f�B�I�X�y�A�i�ɂāj-40dB������S���[�^��9����U��Ȃ��Ȃ�܂ʼn�����悤�ɂȂ�܂����B ���m�F �@�ŏI�I�Ƀg���b�L���O������m�F����B ���m�b�`�m�t�k�k�Ē����@�ŏ��̂m�t�k�k�͋U�ҁH�@ �@�O�������̌�A�����Ńm�b�`�������Ȃ��Ȃ�܂����B �@�ēx�������Ă������ɂ͗����Ȃ��Ȃ��Ĉ��肵�܂���B �@RV9���Ɠ����Ԃ��W�����v����̂ŋC�ɂȂ��Ă����Ƃ���ł����A�����G�邾 �@���Ńm�b�`���삪����̂ŐڐG�s�ǂ��N���Ă��邱�Ƃ�����܂����B �@����ȕs����ȉӏ��ɍŗǓ_������̂�s�v�c�Ɏv���āA����Ƀ{���E�����Ă� �@����A�ŏ��̈ʒu���甽���v����30�x�̈ʒu�ɂ�NULL�_��������܂����B �@�����炪�{���̃|�C���g�Ȃ̂��O�̈ʒu���f���ɒ����ł��܂��B �@�m�b�`�[���͑O���x�܂ŗ��Ƃ��܂����B �@���̔��Œ��R�͘A�����ĉ���Ă��܂��܂��̂ŁA�I�[���ł��܂��ܗ������Ƃ����� �@���s����̗��R�ł����B �@���̌�����肵�Ă��܂��B�@(10.09.15) �m�b�`���S�������Ȃ��A�m�b�`���g���������Ȃ��A�����͈͂��ɒ[�ɕ��Ă���Ȃǂ̏ꍇ�͉��炩�ʂ̌̏Ⴊ�����Ă���ꍇ������܂��B �������s���ꍇ�͎��ȐӔC�ł��肢���܂��B |

�����ӏ���455kHz�t�B���^�[�Ɠd�����̊Ԃɂ���܂� �t�@�[���̒ʐM�ُ�Ĕ� �@1���@��CPU�����O�Ɠ����ATubo-Hamlog�Ŏ��g���ƃ��[�h�\�������X�E���Ȃ��A�ԈႦ��Ƃ����Ǐ������܂����B �ς��ȂƎv�����b���g���Ă����̂ł����A���܂��܃^�[�~�i�����Ȃ�������g�����̓d���ƃ��^�[���̈ʒu�W������Ă��āACPU�����O�Ɠ�����Ԃł��B �܂�CPU?���ƋC���d���Ȃ�܂��������Z�b�g�����s�����Ƃ��땜���B ���̃t�@�[���̓g���u�����N����Ɠd���I���I�t�ł͉������Ȃ����Ƃ�����̂ŁA���i���瓮���ԂɋC�����Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƍĔF�����܂����B �v��������̂́A�G���[���N������AGC�I�t�̏�Ԃ������I�ɍ��������������߂ł͂Ƌ^���Ă��܂����A�ʓ|�Ȃ̂ōČ������͂�߂Ă����܂��B ���̌���n�����O������g���Ȃǂ̓ǂݎ�肪�s���ɂȂ�A���ׂ��瓯���Ǐ������Ƃ��������Ă��܂��B �t�@�[���̃o�O�ł����A�������s���Ń��Z�b�g�ȊO�ɑ���܂���B ���Z�b�g��̃p�����[�^�ƃ������[�̕�����T�������s���������g�����}�N�������Ă��܂��B �����e����郆�[�U�[�ɂ͕֗��Ȃ̂ō���Ă������Ƃ������߂��܂��B(10.9.15) �t�@�[���̓���ُ�2009.10.30 �@1���@�̓d�������Ăӂƌ���ƁA���̂܂ɂ�SPLIT��LED���_�����Ă��܂����B SPLIT�{�^���������Ώ�����̂ł����AVFOA/B��������[�h�Ń`�����l�����ւ����SPLIT���Ăѓ_�����܂��B �������ɂ�SPLIT�ݒ�͂��Ă��܂��A���̏Ǐ�͓���ȗ����߂Ăł��B �ŋ߂͉����������ĂȂ��̂Ō��������Ɏv��������܂���B ��������Z�b�g���ă��[�U�f�[�^�ƃ������f�[�^�̍Đݒ���s���܂����B �t�@�[���̓���ُ� �Q�@2010.10.24/2011.01.04 �@1���@�Ń������[���Ă���50.550MHzAM�Ń��[���R�[���̃L�[�ǂ����Ƃ����Ƃ��ł����A�L�[�ǂ̎��g������ɂ���ĕ������Ă����̂ŁA���킹�����ČĂ�ł��Ȃ��Ȃ�����ĖႦ�܂���B ����Ǝ���Ė�����Ƃ���A���̑��M���g�������ɂ���Ă���Ƃ̂��ƁB ����M���g�����s��v�Ȃ����łȂ��A�\���Ƒ�����g���������Ă��܂���B ����Ȍ��ۂ͏��߂Ăł��B JST-245��CPU���ُ퓮��ɂȂ�Ɗe�i�ǔ��̎��g�����ُ�ɂȂ�\�����L��܂��B ���Z�b�g�Ő���ɕ����܂����B �t�@�[���̓���ُ�R ���Y�ǔ��ǁ��������܂���2010.12.31/2011.1.4/2011.2.23 �@1���@��10�18�24MHz�тŃo���h�X�^�b�L���O���W�X�^�����g����[�h�A�A���e�i���o���ĂȂ����ƂɋC�Â��܂����B �p�l������e�푀��͕��ʂɂł���̂ł����A���̃o���h�ɍs���Ė߂��Ă���Ƃ����̃o���h�����͏����l(���g���A���[�h�A�A���e�i��ւ��Ȃǁj�ɖ߂��Ă��܂��܂��B 2011.1.4�@ 10MHz��24MHz��2�o���h��NG�A18MHz�͓���NG�������̂��G���Ă��邤���ɐ���ɓ����n�߂܂����B ���Z�b�g�A�o�b�N�A�b�v�d�r����ѐ���ROM��S-RAM�����ł͏Ǐ�ɕω��Ȃ��B �Ǐ���I�Ȃ̂�CPU���������Ȃ��Ă��܂����B 2011.2.23 �G���Ă��邤���ɁA10MHz�т�����ɓ����n�߂܂����B �ǂ����ݒ���g�����o���h���ɂ��邤���ɑ��̃o���h�ɍs���A���g���E���[�h�E�A���e�i�͂��̂܂܋L�����Ă��āA�o���h�G�b�W����}3kHz���z������g�����瑼�̃o���h�֍s���ƁA�o���h�G�b�W�t�߂�(�o���h�G�b�W�̎��g���ł͂Ȃ��j���g�����L�����Ă��܂��B ��x���o���h�G�b�W�}3kHz�ȓ��ł̋L�����삪�s���Ȃ��ƁA���g���E���[�h�E�A���e�i��ROM�ɏ����ꂽ�����l�ɖ߂��Ă��܂��Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B ���삪NG������24MHz�тł��A�o���h�����g�������o���h��24MHz�I���Ő��퓮��ɕ������܂����B 10�18�24MHz�т�ROM�̏����l���o���h�̎��g���͈͊O�ɂ��邽�߁ACPU���Z�b�g��ɕ������삪�K�v�Ƃ������Ƃ�����܂����B |

1���@�̃t�@�C�i������т܂����@2012.9.28 �@1���@�ŏo�͂��\���o�Ȃ����ۂ��������A�d�������Ȃ�������o�͂��o��悤�ɂȂ����̂ł����ACW�ő��M�����琔�b��ɓˑR�d���������܂����B �q���[�Y�͔��ł��炸�A�����Ŗ�肪�N�������Ƃ͂����ɔ���܂����B �d�����j�b�g�ׂ��Ƃ���A���ɃR�Q��ُL�͂Ȃ����ꂢ�ł��B

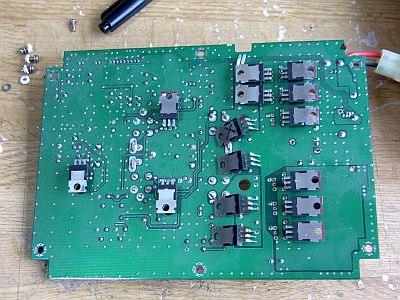

����T�C�g�ŁA���ς�����������1��\20k�������Ƃ����L�q���E�E�E �ƂĂ��肪�o�܂���ˁB �����������@�����܂ł����ł� �@�I�i������FET��6����2�g��SEPP�ڑ�����Ă��܂��B 12��FET�͓d�C�I�ɂ͓������̂ł�����ASEPP�Б��O���[�v��1����̂Ȃ�A���Α���1���点�o�����X������H�����B ����Ă݂܂��� �̐������킹�������Œ����͉������Ă��܂���B �o�͂́E�E�E�o�܂����B�@�̏�O�ƕς�炸�t���p���[�o�܂�������2�����g�������ł��B �O�̃f�[�^�������̂ňȑO��葝�����̂��͔���܂��A����1���@�Ɋւ��Ă͊O��LPF�̎g�p�ʼn��������߂����ł��B ������ �@���̋L���͏C���̎�i�Ƃ��Đ���������̂ł͂���܂���B �I�i���̗]�T�������Ȃ��Ă���̂͊ԈႢ����܂��A���̃Z�b�g�œ������u�������ꍇ�ɂǂ̂悤�ȏ�ԂɂȂ邩�͔���܂���B ��������ꍇ�͎��ȐӔC�ōs���Ă��������B |

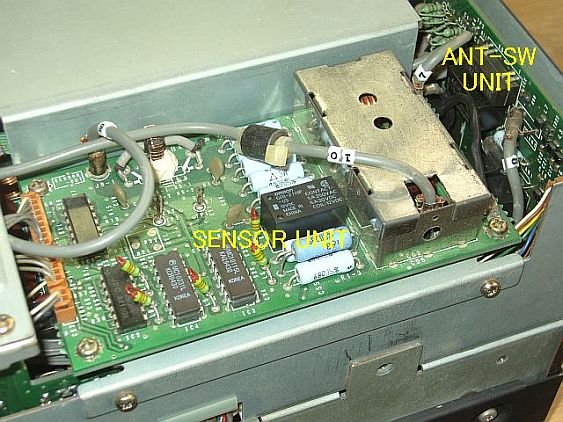

�Z���T��E�A���e�iSW��̃����[�����@2012.10.06 �@ATU�Ɠ����ɍ�Ƃ���悩�����̂ł����A�����[�̐�������Ȃ��ĕʍ�ƂɂȂ�܂����B �Z���T���G6B-2114P-DC12V��2�����A���̃����[�͓���\�ł��B �A���e�iSW��͓�����G6B-2114P-DC12V��2�����AATU�Ɠ���G5B-1E-DC12V��2��G5Q-1A4-DC12�Ɍ��������Ƃł��B �Ƃ肠���������Ă��邱�ƂƁA��i�����܂�Ȃ����ߍ���������Ȃ������[��2����܂��B �P��NR-HD�`�ŁA��ւ�����@���������ł��B ����1�̓��[�h�����[�Ȃ̂ŋ}���Ō�������K�v�͂Ȃ������ł��B

������������e�����[�́A�A���e�i�P�`3�̐ؑցAHF/50MHz�ؑցAATU����ɊW���܂��̂ŁA�e�ؑ֓���Ƒ���M�̊m�F���s���Ċ����ƂȂ�܂��B ����m�F����50MHz�т�S9���x���̐M������͂��Ȃ���A���e�i���ւ���ƁAS���[�^�͐U��܂��������܂����B �������ĂȂ�2���@(JST-245H)�������x�ł����̂Ŗ��͂���܂���B ATU�`���[�����o�͍Ē��� �@����̃����[�����Ƃ͊֘A���Ȃ��Ǝv���܂����A�o���h�ɂ����ATU�`���[�������Ȃ��Ǐ������̂ŁA�Ē������܂����B ATU�`���[�������Ȃ��o���h�ł�Po���[�^���U��Ȃ����Ƃ���A�o�͂�����������SWR���o���ł��Ȃ��l�ł��B ���̏�Ԃ͎��Ԃ����Əo�͂��オ��n�߂Đ���ɂȂ邱�Ƃ�����܂����A�o���h���Ƃɏo�͂�����Ă��܂��B �ȑO�AATU�`���[�j���O���̏o�͂��i�������Ƃ�����܂��̂ŁA�O���ȑO��Po���[�^��3�h�b�g�ڂ����_���`�_����ԂɂȂ�悤�Ē��������Ƃ���A�e�o���h�ł̏o�͂��قڈ��ɂȂ�A����ɓ��삷��悤�ɂȂ�܂����B |

1���@�@RXIN�W���b�N�C���@2014.10.11 �@1���@�̃A���e�i�P�[�u���t�߂�G��Ǝ�M�M�����ϓ����錻�ۂ�����A���܂ł͏ǏłĂ��ꎞ�I�������̂��p�����Ă����̂ŏC�����܂����B �A���e�i�[�q�t�߂��������������Ă݂�ƁAANT-OUT��RX-IN2�̃W���b�N�t�߂̃P�[�u����G��Ƃ��ɐM�����ω����邱�Ƃ��킩��܂����B ����ɂ悭����ƁARX-IN�W���b�N��������������Ă��܂��̂ŁA�n���_�N���b�N����������ƃW���b�N�̔j�����^���܂��B �W���b�N�̏�Ԃ��m�F���邽�ߕ������Ă݂܂����B �㉺�P�[�X�A���A�p�l���APA���j�b�g�̃l�W���O���Ă����܂��B ���A�p�l����D�T�u�R�l�N�^�̎x�����͂����K�v������܂��B �ړI�̃W���b�N��TX/RX��ɒ����Ă��܂��̂�PA���j�b�g�̍ڂ��Ă��镔�����ǂ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A���S�ɊO���̂͑�ςȂ̂ŁA�d�����痈�Ă���g����DC�R�[�h��TX/RX���j�b�g�̃��A�p�l�����ɐڑ����Ă��铯���P�[�u��2�{���O�������̎蔲���H�@�ɂ��Ă��܂��B PA���j�b�g���L����x�t���[�ɂȂ�܂��̂ŁATX/RX���j�b�g�̎~�߃l�W8�{���O���āA�������A�p�l�����ɂ��点�W���b�N�̗����������Ă��܂��B

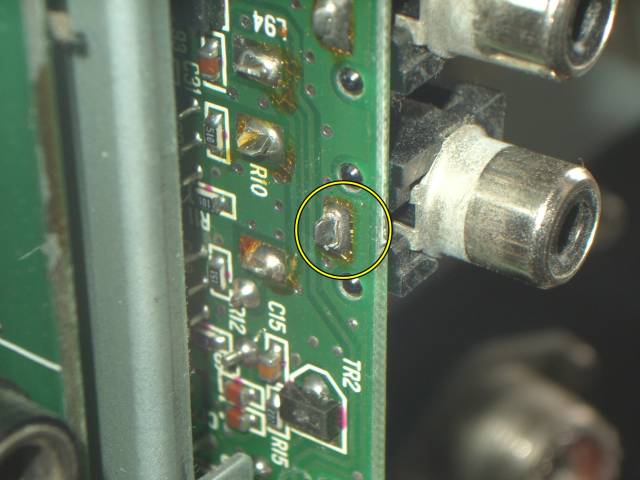

�W���b�N�̑������������炷���Ɍ������킩��܂����B

���Ă����ɔ���n���_�N���b�N�A���i���B���s�p�Ȃ͍̂K���ł��B �O�̂��ߑ��̃W���b�N���ăn���_���Ă����܂����B ����͏Ǐ�\�z���ꂽ�ȒP�ȏC���ł����A�C���ӏ��ɍs�������̂Ƀl�W��D�T�u�̎x����40�{���O���Ȃ�������Ȃ��ʓ|�ȍ\���ł��B RCA�W���b�N�͂₳���������܂��傤�B�i����ł����܂����ǂˁj |

1���@�@RF�v���Z�b�T�����@2015.09.23 �@1���@��SSB�o�͂�Max100W���x�����o�Ȃ���Ԃ������̂Œ������܂����B CW�AFM�AAFSK�͊T��150W�o�܂��̂ŁA�o�͒ቺ��SSB�����ł��B �m�F�̂���RF�s�[�`�v���Z�b�T���I�t�ɂ�����150W�߂��܂ŏo�邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B RF�X�s�[�`�v���Z�b�T��ʂ����Ƃ������o�͂�������܂��̂Ŗ��͈̔͂͌��肳��܂��B �v���Z�b�T��ʂ��Əo�͂�100W���x�œ��ł��ɂȂ�܂����A�����⓮��ɂ͖��Ȃ��̂ŁA�Ȃ�炩�̌o���ω��Ńv���Z�b�T��H�̃Q�C�����������Ă���ƍl���Ă悳�����ł��B ��H��A��������2��������܂��B

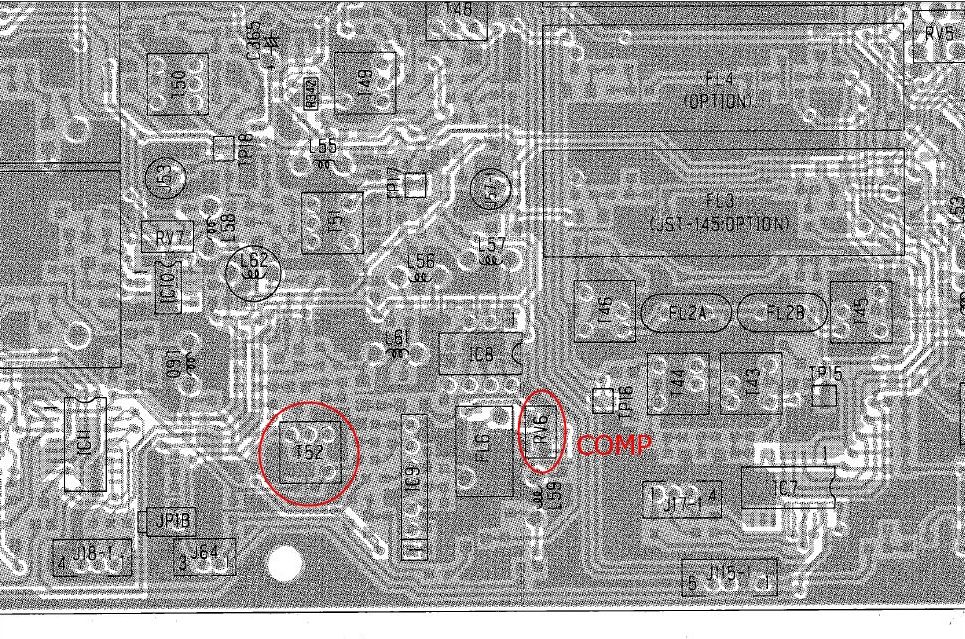

����ł����A�ǂ���̒����������i�ʂ̃p�l�����̐G��₷���Ƃ���ɂ���܂��B T52�����R�C���͉Ă��o�͂ɕω�������܂���B �̏Ⴞ�Ƃ��Ă��ꉞ���삵�Ă܂����A��֕��i������܂���̂Ŗڑ��Ō��̈ʒu�ɖ߂��Ă����܂����B ��i�ɋ��ш�̃t�B���^�������Ă��܂��̂ŁA������H��Q�����Ȃ�Ⴍ�Ă��M���̎��ɂ͉e���͂Ȃ��Ǝv���܂��B �v���Z�b�T���̏o�̓��x����VR6[COMP]�Œ����ł��܂��B ���M�o�͂���i�o�͕t�߂܂ŏo��悤�ɒ������A���j�^��M�@�ʼn������m�F���Ĉꉞ�I���Ƃ��܂����B �o�����i��ł���ł��傤����A�܂����l�̏Ǐo��悤�Ȃ�W���̕��i�������K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B |

1���@�@�\���`�����Ǝ�M���x�ቺ�@2016.10.02 �@����1�����ق�1���@50MHz�̕��������������C�����Ă��܂������A����Ȃ�Ɏ�M�͂ł��Ă��܂����̂ŁA�R���f�B�V�����Ȃ̂��A���e�i�����Ă����̂��Ǝv���Ȃ�����u���Ă��܂����B ����Ȃ�����̉^�p����LCD�̃��[�h�\���̈ꕔ���`�����o���܂����B LCD�Ǝ��ӂ̐ڐG�s�ǂȂǂ��^���܂������A�O�̂��߃��Z�b�g�����Ƃ���`������������ƂƂ��ɔ�r�Ɏg���Ă���r�[�R���̐M����������悤�ɂȂ�܂����B CPU�̌듮��ő���M�ɉe�����鎝�a�͑O����F�����Ă��܂����A�C�Â��Ȃ����x�̎�M���x�ቺ�ƕ\���̃`�����͏��߂Ă̏Ǐ�ł����B |

AGC���I�t�ɂ�����@�@2018.2.12 �@JST-245��AGC�͋�ǂ������̂ł����A�ア�ǂ��Ă���Ƃ��Ƀ��[�J���ǂ��o�Ă����Ƃ��ȂǂɃI�t�ɂ��������Ƃ�����܂��B AGC�{�^���̒�������OFF�ɂł���Ƌ����Ă��������܂���(Tnx JA1ATR) (�}�j���A���ɂ͋L�ڂ̂Ȃ��@�\�ł�) ��TeraTermPro�̃}�N����VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR(VSPE�A32�r�b�g�ł͖���)���g����RS-232c�o�R��AGC OFF�͕K�v�Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�f�ڂ��I�����܂����B |

1���@�@��M���̊��x�ቺ���������@2019.05.15 �@1���@�ł̃f�W�^�����[�h�̉^�p��������ɂ�A6m�̕�����������∫���C�����Ă��܂����B���m�C�Y�̑������A�A���e�i�n�̗��A�P�ɋC�̂������E�E�E�Ƃ������ƂŒ��炭���u���Ă����̂ł����A��ʃA���e�i�n�̍X�V�������Ƃ���Ȃ̂ŏd�������グ��2���@�ƃr�[�R���̎�M��ׂ����Č��邱�Ƃɂ��܂����B ����Ă݂��2���@��S3�U���r�[�R����1���@�ł͐U��Ȃ����Ƃ������B ����2��̊Ԃɍ��͂قƂ�ǂ���܂���ł�������A�C�̂����ł͂Ȃ����x�������Ă��邱�Ƃ��͂����肵�܂����B�@�i�ȑO�̑���l�͑O�̕��uJST-245���Ċ��x�����H�v�ɂ���܂��B�j �@�x���`�ő��肵�Ă݂��S9�U�炷���͂�2dB�قǗ]���ɕK�v�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂��B S���[�^�̐U��n�߂������x�����ɂ��ꂽ�����łȂ��AS�w�����}�ɗ����オ������ɕς���Ă���̂ŁAIF�̒������ꂪ�^���܂��B �@�T�[�r�X�}�j���A�����蔲���ȕ��@�ł����ASSBӰ�ނ�SG����̐M�����Ȃ����P�`��3IF�e�i�R�C���̃s�[�N�������s���܂����B ���ł͕ω������������h���̂�AF���x���v�����Ȃ���̍�Ƃł��B RF�i�̊e�R�C���͏����������Ă݂܂������A�ω������������̂Ō��ɖ߂��č���͒������Ă��܂���B �@���ʂł���S9���x��30dBu.emf����28dB.emf��2dB���P�B S/N10dB���x��-13dBu.emf�AS���[�^�̐U��n�߂�2dBu.emf�ƂȂ�A�ȑO���肵����ԂƓ����x�ɕ������܂����B 20�N�ȏ���������Ȃ̂ɋC�Â��Ȃ����x��������ōς�ł����̂͋����ł����A��͂����I�ɒ������Ȃ��Ƃ����܂���ˁB �NjL 2019.6.7 �@1���@��2���@�̊��x�͓����x�ł����AS���[�^��7�����肩���ł͓��l�ɐU��A�Ⴂ���͂ł�1���@��S�ڐ���1�`2���Ⴂ���Ƃ�������܂����B �����ł͗��@�̍��͔���܂���̂Ŗ��͂Ȃ������ł��B �������ɂ��Ă͎��́E���ȐӔC�ł��肢���܂��B �@�@�p��ł̃T�[�r�X�}�j���A����Web��œ���ł��邩�Ǝv���܂��B |

�Q���@�@SSB�i���[�t�B���^�����@2019.6.8 �@�I�[�N�V�����œ��{�d�g�̌^�Ԃŏo�i����Ă���SSB�i���[�t�B���^(YF455YBF�ABW=1.8kHz)������ł��܂����̂ŁA2���@�Ɏ�t���܂����B 2���@�ɂ�SSB�i���[�t�B���^�͕s�v���Ǝv���Ă����̂ł����A�����ɃR���f�B�V�����唚����QRMM�ɑ����B ������̂ŕ��i�g���C�͂Ȃ��̂ł����A�����ꔭ��QRM��ɂ͗L���������ǂ��Ƃ������ƂŎ�ɓ��ꂽ���̂ł��B ���܂ʼn����JST-245�����Ă܂����A����JRC�̃I�v�V�����t�B���^��t�v�̏��ɏ]���č�Ƃ�i�߂��Ƃ���L�ړ��e�ɊԈႢ������܂����B(���܂Ō��ĂȂ������E�E�j �O���l�W�̖{���Ⴂ�A�ꑤ�̊O➂��O���K�v�����邱�Ƃ������ĂȂ��A�����P�[�u����1�{�����Ȃ��Ɗ���������Ȃ��̂ɔ����Ȃ��w��������ȂǁB ���̂�����͂���Ă݂�Ε�����܂��B �t�B���^��t��ɐݒ肷��f�W�X�C�b�`�̈ʒu���ꗗ�\�ɂȂ��Ă��܂���SW�̈ʒu�́u�E����Z�Ԗځv�Ƃ��������Ă���܂���B ����ʂ��猩���ꍇ�Ȃ̂��R�l�N�^�ʂ���Ȃ̂��H ���ۂɂ͕��i�ʕ\����"FL10"�̈ʒu��ON�ɂ����SSB�i���[�t�B���^����ƔF������܂��B ��̋N������(�͂ʂ�������@�j�����͎Q�l�ɂȂ�܂����B �������Ďg���Ă݂��Ƃ���A�i���[�ɂȂ������͏\������܂���1���@(CFL-218A����)��蕷���₷�������őш敝���L���l�ł��B 1���@�͑ш敝���������ĕ����Â炢�̂ŁA�ߐڂ̍��M�ɂ͕s���ł����A����ł��ǂ��̂�������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B JRC�I�v�V������CFL218A��NDK���ƌ����Ă��܂����A�d�l����Ⴄ�̂��o���c�L�Ȃ̂���������ʂɂȂ�܂����B |

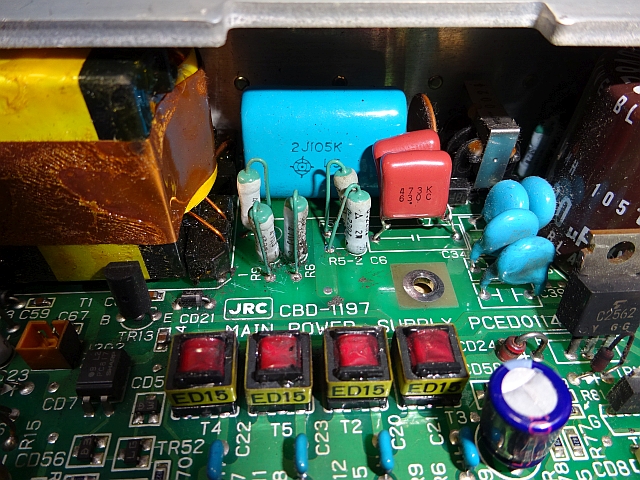

�Q���@�@�d�������̏�C���@2020.06.07 �@�ŋ߂�2���@����Ɏg���Ă��܂����A��M���Ƀo�`�o�`�Ƃ������Ƌ��ɓd���t�߂ʼnΉԂ��U��A������������Ƃ����d��̏Ⴊ�������܂����B �d����������ƃ��C���d����̈ꕔ�����������Ă��܂��B

�O���Ă݂�ƁA��͂�ł��Č����J���Ă��܂��B�@�@�@�@�@

�̏Ⴕ��2���@��1���@���烁�C���ƃT�u����ڐ݂��ĕ������܂����̂ŁA�C������2���@�̃��C���d�����1���@�ɑg�ݍ���Ŏg�p���Ă��܂��B �h��Ȍ̏�ł��������͂̕��i���ɔ�Q���Ȃ��čK���ł����B |

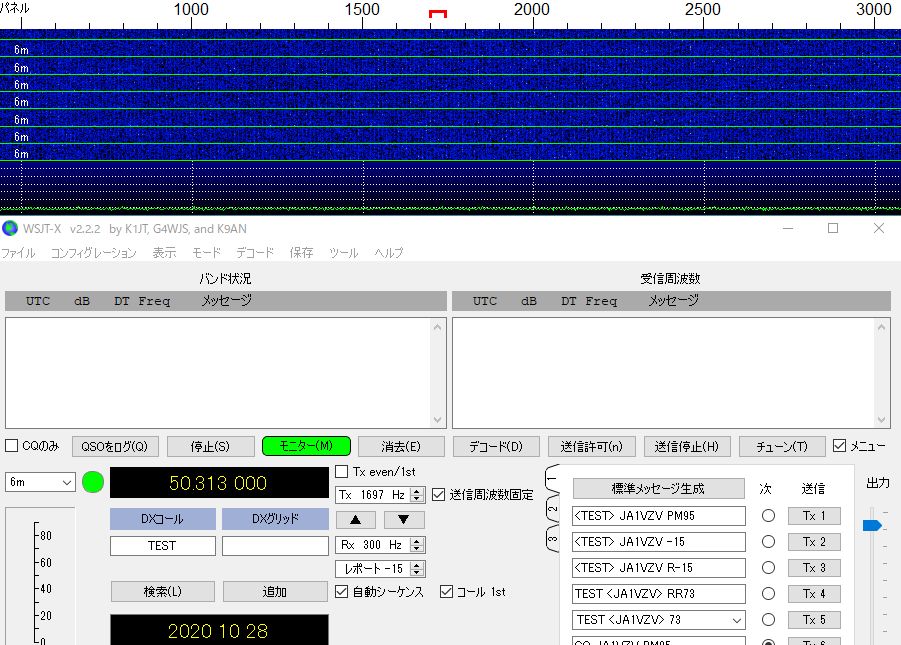

| ����p�f�W�^�����[�h�C���^�t�F�[�X��USB�I�[�f�B�I���@2020.09.10 �@����ł̃f�W�^�����[�h��Ǘ������P���邽�߁A�O�t��USB�I�[�f�B�I�ϊ����u(�x�����K�[UM2)�����A���킹�ăC���^�t�F�[�X���j�b�g����蒼����JST-245�̃A�N�Z�T���R�l�N�^�ڑ��ɕύX���܂����B �C���^�t�F�[�X���j�b�g�͗ǎ��̃g�����X�ƃt�H�g�J�v����PC�̃m�C�Y���g�����V�[�o�ɓ`���Ȃ��l�ɂ��Ă���A�O����USB�I�[�f�B�I�ϊ���u�����ƂŃI���{�[�h�I�[�f�B�I���S/N���P�����҂ł��܂��B UM2�͒ቿ�i�Ȃ����Ƀh���C�o���t�����Ă܂��AWindows10�̕W���h���C�o�œ��삵�܂��̂Ŗ�肠��܂���B�@ A/D�ED/A�ϊ��A�`���ɔ����x���͌����I�ɂ���܂����A�͏��Ńf�W�^�����[�h�̉^�p�ɂ͉e������܂���ł����B UM2�ɂ͓��o�̓��x���̃{���E��������܂��̂ŁA�e�ՂɃ��x�������ł��ď�����܂��B �������Ȃ��烌�x����UM2�̃{���E���ȊO�ɃC���^�t�F�[�X���̔��Œ�A�E�B���h�E�Y�̉��ʃ~�L�T����ѓ��̓f�o�C�X�̃v���p�e�B�A�A�v���ł̓��o���x���ݒ�Ƃ�����ŊW���������Ė��ł��B ���̏ꍇ�A���́i��M���x���j�ɂ��Ă�UM2�̃{���E���ő��PC�̘^���A�v���ɓK����悤�ɐݒ肵�Ă���AFT-8��MMTYY�Ȃǂ̉^�p���̓A�v���̃��x���\���Ń{���E�����i��悤�ɂ��Ă��܂��B �o�́i���M���x���j�ɂ��Ă�UM2�o�̓{���E���ƃA�v�����̏o�͒���(����ꍇ)��70%���x�ɌŒ肵�AWndows�̉��ʃ~�L�T�ŃA�v�����Ƃɑ��M�@�̍ő�o�͂�ݒ肷��悤�ɂ��܂����B �C���^�t�F�[�X���̔��Œ��R�́AUM2�̃{���E���⑼�̒����ӏ����ɒ[�ɍ������Ⴂ�ʒu�ɂ���ꍇ�ɂ����������܂��B�@�����̓��t�ō\���܂���B �����Ŏ����͍̂���ł����A�����O�Ƀ}�C�i�X�\��dB������̐M����ǂݗ��Ƃ��������炩�������C�����܂��B ���ʐ^�̍�����UM2�A�E�������������C���^�t�F�[�X���j�b�g�Ńg�����X�ƃt�H�g�J�v���ɂ��PC�ƃg�����V�[�o�Ԃ̐≏�����Ă��܂��B

��H�}�ł��B�@�}���N���b�N����Ɗg�債�܂��@�@�@�@�@

�f�W�^������ł��A�i���O�n�̑f�����ǂ�JST-245�͏\���g���܂��B

�@�d���X�C�b�`�̎���܂��Ă��܂����̂ŃX�C�b�`���ƌ������܂����B �@�I���W�i���̓A���v�X��4A/125A�i�ł������荢��̂��߁A��������t�I�N�Ō����܂����B�@ �j�c�b�|�`�O�S�|�Q�Ƃ����^�Ԃ̕���5A/80A�i�A�A���v�X�������݂�����̂Ŏ�t�ɂ̓V���[�V�̉��H���K�v�ɂȂ�܂��B ���̌㓯���^�Ԃ̕����A�}�]���ł��������܂����B �I���W�i���i���悪�����j�ƍ���w�������X�C�b�`�ł� �@��֕i�͌��݂����邽�߃V���[�V��،����Ă��܂��B �@�[�q�Ԃ̃o���������H���ăp���ڑ�����d����ʂ��Ă��܂��B ���͌�����̏�Ԃł��B ����A�}�]���Ŕ������X�C�b�`KDC-A10�����������̂Ŕ�ׂĂ݂܂����B �Ȃ�ƃA���v�X���Ɠ������@�ŃV���[�V�����H�����Ɏ��t����ꂻ���B �ʓd�e�ʂ��A���v�X�����傫���ł��B PWB�p�[�q�Ŏ�t�l�W�����L�����Ƃ����Ƃ��낪�قȂ�܂��B

�@��t���̓i�b�g��ڒ�����ȂǍH�v���K�v�ł��B

KDC-A10�͂܂��������Ă��܂��A�V���[�V�����H���Ȃ��ōςނ̂ŏC���p�ɂ͂�����̕����ǂ������ł��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ŏI�X�V2023.05.02(C)JA1VZV

�g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�

�g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�