コンデンサマイク回路でPTT制御を行う回路への

TA2011Sの適用検討 v2〜v3

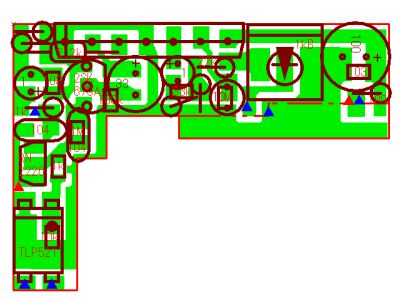

FT-817への応用 実験に使用したTA2011Sの回路をJH7OZQ荒井氏発表のFT-817スピーカマイク接続ボックスの基板部分と置き換えて製作してみました。 元記事はこちら→http://www.ac.auone-net.jp/~jh7ozq/index.htm FT-817用 SP-MIC接続器(コンプレッサー付)

完成後、フィールドに持ち出して回り込みのテストを行った結果です。 FT-817のリア側コネクタにホイップアンテナRHM-8Bを直結した場合、7〜50MHzで回り込みなど異常は出ませんでした。 フロント側に付属の6m用ホイップを取り付けた場合、マイクコードをアンテナに沿わせてマイク本体をアンテナの先端に近づけると無音になることがありました。 普通はわざわざこんな事しませんし、異常になっても無音になるだけなので、汚い電波を撒き散らす心配はなさそうです。 マイクコードがアンテナとクロスして接触する程度では異常ありませんでした。 2013.2.24加筆 2mと430MHzAMでスピーカマイクのカールコードとアンテナが接近すると、ハウリングが起きることがあると判り対策をしました。 マイク入力のグランド側にRFCを入れたところ、かえってハウリングしやすくなりましたので、この方法は失敗です。 前掲の回路図にはスピーカ系の回路図がありませんが、FT-817の外部SP端子をスピーカマイクのジャックに中継しています。(アースは送信系と分離しています) そのホットとコールド各線にFB101フェライトビーズを2個ずつ挿入したところ、2mではあえてマイクを近づけない限りハウリングは起きなくなりました。 430MHzはハウリングが起きることがあるのでマイクとアンテナの位置関係に、多少気を使う必要があります。 6mではハウリング、マイク無音といった症状が起きなくなくなりました。 実際にAMを使う機会は6mがほとんどなので、今回の対策はここまでとしました。 FT-817NDとの組み合わせ調整について 2013.8.26加筆 このユニットを実際に使用するに際してはFT-817ND側の設定を変更しています。 MIC接続ボックスを発案されたJH7OZQ荒井氏は本体無調整でユニットを追加されて迫力のある音を出されていますが、本記事では所持する1台以外の状況が判りませんので原理的に安全サイドの調整方法としました。 調整の要点を書いておきますが、メニュー(特にマニュアルに無いアライメントメニュー)を変更した場合の影響について理解があること、測定器などを用いて動作確認できることが前提になります。 個体によって設定数値は異なりますので具体的な数値は表記しません。 【注意】 設定値変更は機器の故障の原因にもなり得ますので、作業は自己責任で行ってください。 1 なぜAMの音が悪いのか FT-817シリーズを使われてAMに出られる局で、音割れとか変調を掛けると信号が弱くなるという症状ある局から今まで状態を聞けた全ての局が工場出荷のまま使っています。 同様に音の良い局に聞くと設定変更などで調整しています。 筆者のセットも同様でした。 カタログではAM出力は1.5W(出力最大設定時)となっています。 実機でも出荷状態のAM無変調時の出力はかなり変動しますがそれくらいです。 他のオールモード機でもSSB定格出力の1/3位が相場のようですから、カタログ値としては普通です。 しかしながら100%AM変調された波形を考えると、変調ピークでは電圧がキャリアだけの場合の2倍になりますから電力では4倍6Wの出力が必要ということになり、FT-817シリーズの5W定格では所詮100%変調を掛けられないか出力を下げる必要があることが判ります。 次にオールモード機特有のALCの問題があります。 SSBではオーディコンプレッサが働いたのと同様で信号に大きな影響が無いのですが、AM信号に対してALCが働くとキャリアまで抑圧してしまいます。 いわゆるシャックリ現象です。 実機を調べてみると出力2.5W位からALCが効き始める様子ですので、AMの変調ピークで2.5Wあたりが目処ということが判ります。 マイクゲイン設定も問題です。 付属マイクを使い、オシロスコープで見ながら話すと変調時に基線が見事に出ています。 過変調の典型的な波形で、音声レベルが高すぎることを示しています。 これらから考えるとAMは設計段階であまり検討されてない気がしますね。 2 対策のための調整 原因の推定できていますし、低電力変調での調整ポイントは他機種も含めて送信部の実力に合わせたキャリヤとマイクゲインのレベル調整に尽きます。 1)キャリヤレベル調整 ・アライメントメニューのAM CARで無変調時出力を600mW程度に低減する ALCが2.5Wくらいから効き始めることから約1/4に決めた ・出力設定の温特が悪く±100mWくらい普通に変動するので精密に合わせても仕方が無い ・Poメータで無変調時2目盛り程度 ※初期値は記録しておかないと元に戻せなくなる 2)マイクゲイン調整 ・オシロスコープでAM MICを基線が出ずピークがキャリアの2倍以内に調整する 音声入力は付属マイクを使用する(入力の基準値がわからないので目安として使用) ・FT-817NDのALCメータがほぼ振れないところまで絞る方法でも一応の調整は可能 ※リセットすると変更した値が工場設定値に戻るので再設定が必要 この調整で割れた感じの音とシャックリは無くなるはずです。 ALCの動作を多少許容するところまで設定レベルを上げると、出力と変調度を上げる方向での調整もある程度可能です。 3 組み合わせ調整 FT-817NDの調整後に本記事ユニットの調整が必要です。 調整は、本体に取り付けてオシロスコープを見ながらピーク・基線側とも付属マイクで調整した時と同じになるよう、ユニット内のボリウムを調整するだけです。 FT-817NDのPoとALCメータを使用してもある程度調整できるかもしれません。 どちらにしてもモニターで送信音を聞きながらが良いですが、ユニットの有無でかなり音量が違うので、音量だけでは正しい調整はできないと思います。 パワーを下げた不利を変調度である程度補えると期待しています。 6mAM-DDSポータブル機用に回路を変更した新ALCユニットです。 FT-817で使用した回路はFET-SWでマイクアンプのゲインを制御する方式で、電源投入から定常動作になるまで若干時間が掛かります。 AMポータブル機用では入力回路を短絡する方式に変更して電源投入からTA2011Sがすぐ立ち上がるようにしました。 この変更でマイクアンプの利得を設定する端子がフリーになりましたので、ALC機能のON/OFF切替も復活しました。 (図をクリックすると拡大します↓)  |

2014.09.12最終更新

トップページへもどる

トップページへもどる